有这样一位医生,迎着晨光出门诊的途中,亦或夜晚降临结束诊疗的空隙,经常会将与患者交流的场景,剖析疑难杂症的一个个心得,诉诸笔端,发表在各个新媒体平台。这里面,不仅有着一名老专家对医院跨越发展的感慨感受,还有着迎难而上救死扶伤的一个个瞬间,更有着浓缩了40年宝贵从医经验的“九问九思”。

一整套严谨缜密的临床思维,饱含着省医专家对患者的深切关注,发现疾病的蛛丝马迹,抽丝剥茧查出“真凶”……

“九问九思” 缘起一面镜子

上世纪八十年代,消化内科主任医师梁宝松还是一名刚刚毕业的医学生。一次坐诊时,一位60岁左右的男性走进了诊室。

贫血、消瘦、面色蜡黄,肚子痛已经持续了3个月,大便呈黑色……听完症状描述,梁宝松第一个先想到了——胃癌?

从胃肠钡餐到纤维胃镜,相关检查均未发现胃癌的踪迹。奇怪!症状像胃癌,但检查结果却不是,到底会是什么病呢?

突然间,“老年男性,贫血”两个关键词让梁宝松有了新的思路。梁宝松认真查阅专业书籍,一段关于寄生虫的描述引起了他的注意:钩虫病。一种常见于农村的寄生虫病,主要症状为贫血及多种消化道症状。

病因查明后,经过对症治疗,患者很快康复。2个月后,患者再次找到梁宝松,坚持要送他一面镜子表示感谢。

“那是一面再普通不过的镜子,上边画着一个电视机,有点土里土气的。但在我心里,它照见的是诊疗过程中的弯路,更是患者对医生的理解、宽容和信任。”梁宝松说。以后每次遇到诊疗难题,梁宝松都会想到这面镜子,反思自己是否考虑周全,诊断过程是否存在疏漏。

从这时开始,他更加注重临床经验的总结,逐渐形成了“九问九思”的“看病套路”。

“九问”就是问诊九条:原因诱因、部位、性质、程度、发生时间、持续时间、放射、伴随状况、缓解方法。

“九思”即逻辑思维九条:局部脏器的疾病、临近脏器的疾病、远处脏器的放射痛、皮肤和全身病、主动脉夹层和少见病、伴发热优先考虑外科病、急性发作优先考虑外科病、先考虑器质性疾病再考虑功能性疾病、先一元论再多元论。

一套秘籍 贯穿40年从医路

今年春节期间,一位66岁的农村老汉找到梁宝松,一见面就说:“大夫,我肯定得胃癌了,你们不要骗我。”

梁宝松没有轻下结论,因为胃镜检查报告未发现胃癌,患者自行服用胃药,效果也不理想。

为什么治疗效果不好?首先考虑是不是判断错了。心中的那面镜子,再一次提醒他。“九问九思”问诊上线。

“你是一直疼?还是一阵一阵的?”

“一阵一阵的。”“每次难受多长时间?”

“也就是几分钟。”

“快速走路,运动会不会出现或者加重?如果难受了,怎么样可以减轻?”

“走路快了会出现,停下来就会好一点。”

“不像是胃的问题,有可能是冠心病。”

明明是胃疼,你却说是冠心病?患者一脸迷惑,甚至有些不满。但随后的平板试验证明了梁宝松的判断,试验还没有达到运动要求就已经出现了阳性结果!

明确是心脏方面的问题后,梁宝松安排患者去心内科继续就诊,困扰患者的“癌症担忧”终于解除了。

从医整整40年,梁宝松一直坚持着这一“套路”,诞生了不少诊断“金句”:“老爷们儿的贫血必有“妖孽”!”“酒精肝患者,喝酒不要命,要命不喝酒!”“医生有四宝:病因学、柳叶刀、患者自愈和话疗”……

8年,2900多篇 “肺腑之言”

“患者能听懂的科普,才是有效的科普,才能真正帮助患者。”更可贵的是,这样一个个探索,梁宝松还经常通过一篇篇科普文章或者短视频来面向患者朋友们宣讲。在他看来,专业技术要“阳春白雪”,健康科普要“下里巴人”。

他是一位勤奋的网络科普大V,在全省乃至全国都有不小的知名度。2016年2月,梁宝松开通了自己的微信公众号,8年2900多篇原创科普作品,风雨无阻,每日一篇,讲述真实的医患故事,普及实用的健康知识,深受患者群众好评,荣获了中国医师协会颁发的全国“十大健康传播大使”称号。

除此之外,今日头条、抖音、朋友圈等平台上,处处都有他留下的科普足迹。在他看来,医生的知识应当像“山”,专业知识像山顶,要足够突出和精湛,其他知识则像连绵的山脊,要广博和多元。

同行们经常说,他的诊疗思路给了自己很多启发,临床诊疗中很有帮助。朋友们时常讲,他的健康科普通俗易懂,生动有趣,能帮助解决实际的健康问题。他自己说,“九问九思”是多年从医经验总结出的医学思维模式,也是一种对医患关系的思索。对年轻医生来说,“九问九思”能帮助他们养成良好的诊疗习惯;对大众来说,套路能让他们理解医生的操作,增加对健康知识的兴趣。

在临床中,梁宝松始终将这些看病的态度手把手传授给学生!看病时一定要“眼睛看、耳朵听、鼻子闻、嘴巴问、下手摸、脑子想。”一步都不能少。比如在胃肠镜治疗中,出血、穿孔等情况难以完全避免。他就要求学生们“一问二摸三看”,执行严格的规章制度和术前术后检查流程,最大限度杜绝并发症。

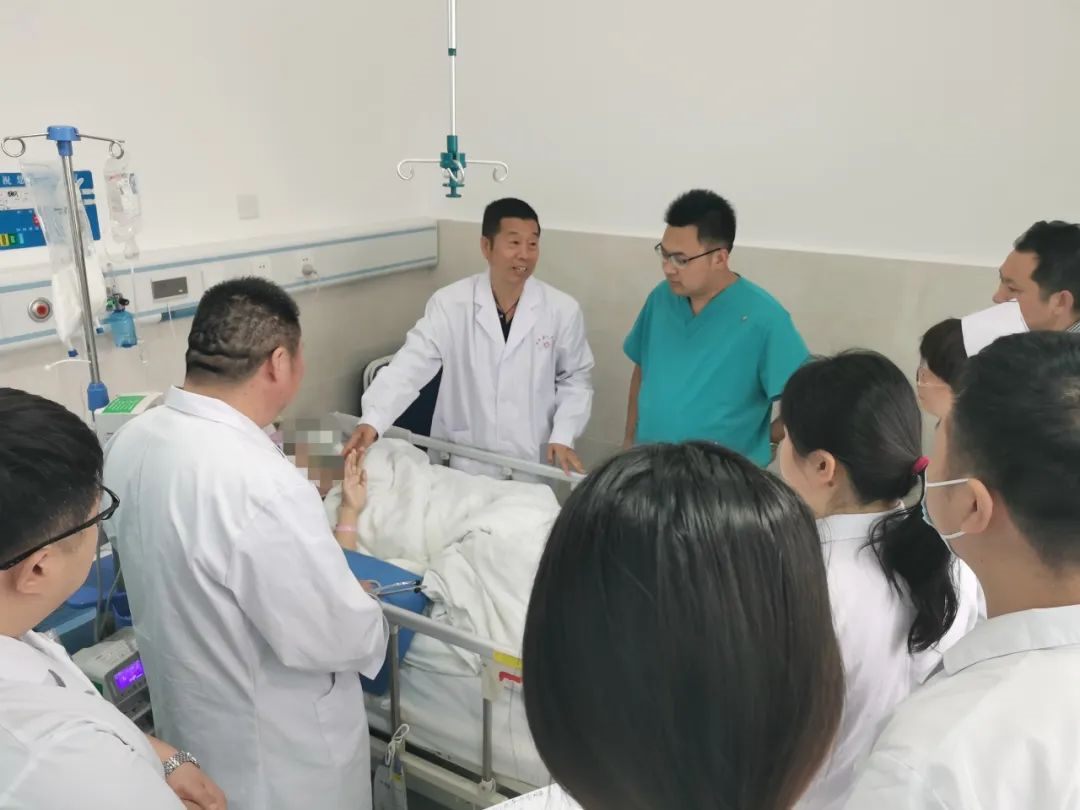

“我有时候不厚道,经常在查房时突然询问患者,验证一下管床医生有没有按规范步骤去操作,如果没有,那就要开始批评管床医生和学生了……”梁宝松笑着说。

梁宝松说,他最大的理想,就是让自己成为医患之间的桥梁,为增进医患理解,构建和谐医患关系做一些实实在在的事情。(宣传部)