近日,河南省立眼科医院李景果博士团队研发了一种基于糖基仿生递药系统的新型抗真菌滴眼液,通过有效递送抗真菌药物,实现对真菌性角膜炎的有效治疗。

真菌性角膜炎(Fungal keratitis,FK)是一种致盲率极高的感染性眼病,临床上可用药物少,治疗棘手。眼部给药存在的固有屏障作用(泪膜屏障、角膜屏障等)和真菌耐药性的持续增加,使得真菌性角膜炎难于有效控制。同时,作为一种严重的感染性疾病,致病真菌繁殖力强,疾病发展迅猛,必须在确诊后尽早积极抗真菌,才有可能减少患者致盲的风险。目前临床中常用唑类(氟康唑)和多烯类化合物(两性霉素B,那他霉素)等抗真菌药物,尽管可用于真菌性角膜炎的治疗,但由于其角膜透性差、抗菌谱窄、稳定性和溶解性差等原因,使得真菌性角膜炎的治疗效果欠佳,并产生很大的毒副作用。

图1 抗真菌滴眼液克服眼表给药屏障示意图

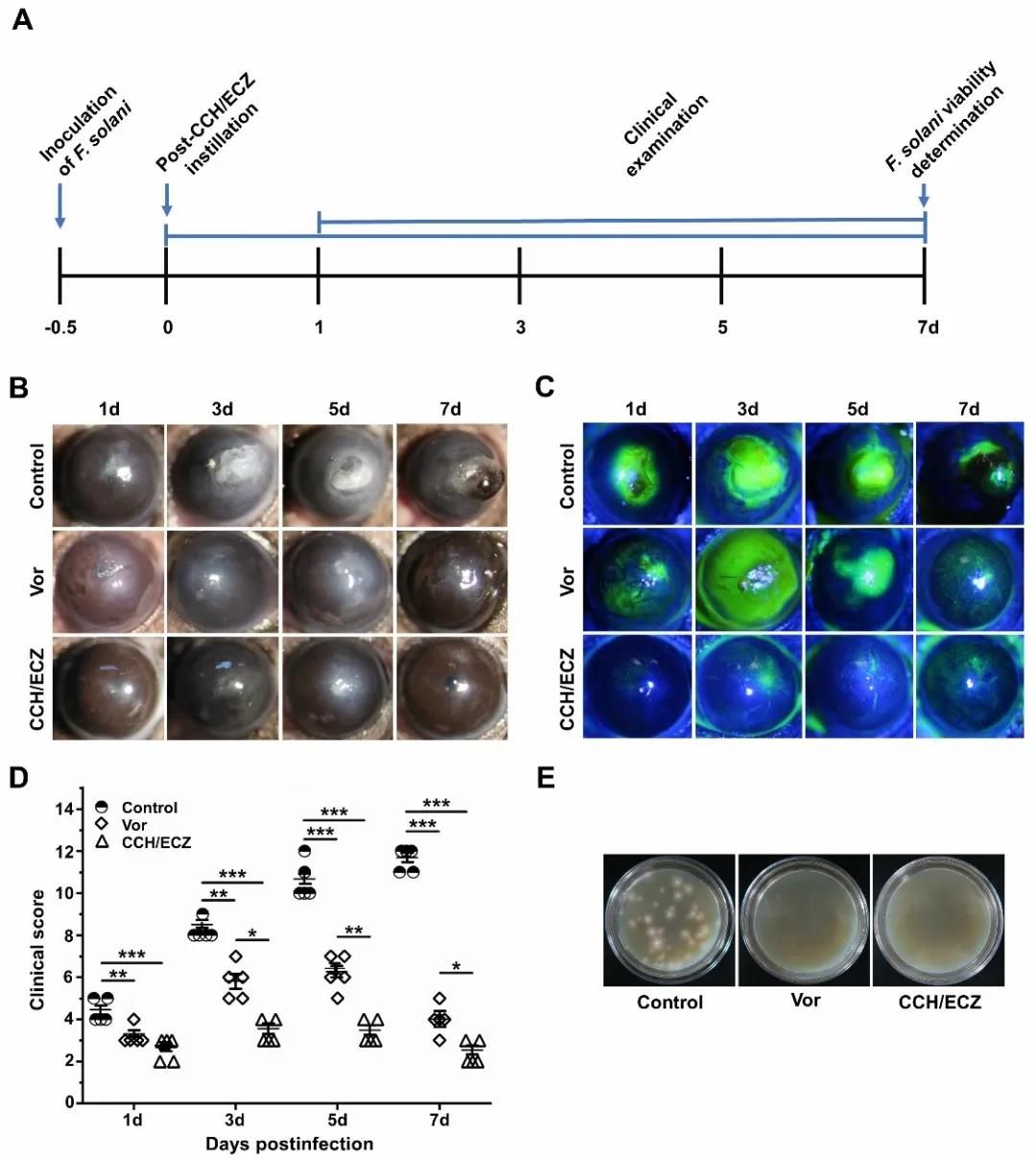

我院李景果博士团队,针对上述问题,采用纳米技术制备了新型抗真菌滴眼液。构建了一种糖基仿生聚合物递药系统,该递药系统具有延长眼表滞留和暂时打开细胞间键接双重功能。通过对载体材料的功能化设计,赋予体系具备物理和化学双效延长在眼表的滞留,克服眼表给药屏障作用,提高真菌性角膜炎的疗效。(图1)生物安全性评估结果表明抗真菌滴眼液没有细胞毒性,不会对眼睛产生刺激性。药代动力学结果表明单次滴注抗真菌滴眼液后,泪液、角膜和房水中的药物浓度显著增加,角膜和房水中药物的相对生物利用度比对照组分别高1.97倍和9.04倍。药物浓度从0.3wt%降低到0.1wt%,给药频率从1小时一次降低到12小时一次(一天两次)后,抗真菌滴眼液在体外、体内均表现出优异的抗真菌疗效,缩短了病程。(图2和图3)该新型抗真菌滴眼液通过负载高效广谱抗真菌药物益康唑,可降低局部给药频次和给药浓度,减少药物毒副作用,从而提高患者的依从性,并降低经济成本,具有较好的临床应用前景,将为患者带来福音。

图3 抗真菌滴眼液在动物真菌性角膜炎模型中展示出优越的治疗效果

该工作以“A dual-functional chitosan derivative platform for fungal keratitis”为题发表在国际知名期刊《Carbohydrate Polymers》(IF 9.381,中科院1区,Top期刊)上。郑州大学2018级研究生石刘奇为论文的第一作者,我院栗占荣副主任医师和李景果副研究员该论文的共同通讯作者,我院为第一完成单位。该工作得到了国家自然科学基金、河南省“中原青年拔尖人才”支持计划、河南省科技攻关计划和河南省立眼科医院基础研究专项等项目的资助。