又出事了!就是这种直径约5毫米的磁力珠,即玩具界新宠:巴洛克球,被11岁男孩塞入下体,被6岁孩子误服,由于均无法自行排出,分别造成了不同程度的危害。医生提醒:有可能造成生命危险!

都是好奇惹的祸!

来河南省人民医院小儿外科就诊时,已经是小羽(化名)将磁力珠塞入下体的第三天!问起缘由,11岁的小羽羞愧万分。当天,小羽洗完澡后,拿着一串磁力珠玩耍。出于对身体的好奇,他先是将一颗磁力珠塞入尿道,发觉取不出来后,惊慌之下的他又连塞几颗,想着借用珠子的磁力作用将其拽出来,谁知不但拽不出来,反而越塞越多。事发后,小羽就开始出现下腹疼痛、排尿困难,排出不多的尿液呈血红色。幸亏他及时告知了父母,没有隐忍不发,造成更严重的后果。父母带着他先后跑了郑州市内两家医院,想要微创取出,奈何医生都说只能开刀。

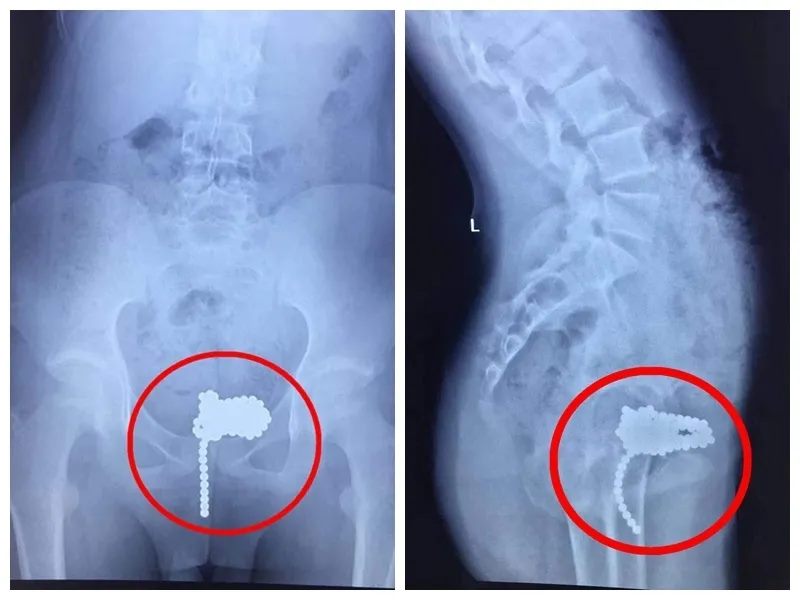

来到省医后,医生从患者的腹部正侧位X线片上发现,上百颗珠子磁力相连,沿着尿道,一字排列,一路挤进膀胱后,又吸成一团,根本没有自行排出的可能。小儿外科主任、主任医师张书峰认为数量太多,想要微创取出有一定难度。果不其然。小儿外科第一时间邀请了泌尿外科主治医师段小雨会诊,希望评估能否通过膀胱镜微创取出。段小雨借助患者带来的剩余磁力珠实验了一番,发觉磁力珠直径过大、磁力较强,膀胱镜在尿道狭小的空间里根本使不上力。“确实只能开刀了。”小儿外科张书峰、副主任医师朱林超及主治医师王霖等手术团队研究后,决定在小羽下腹部正中开个微创小口,从膀胱里一次性取出所有磁力珠。同时,他们也做好了两手准备,如果术中磁力珠断开,留在尿道里,还要借助膀胱镜将其推送至膀胱内再行取出。

为了争分夺秒,小儿外科尽快安排了手术。术中,手术团队一眼看到了患者膀胱里相互吸附成一团的银色磁力珠。稳稳夹住成团的磁力珠后,主刀医生巧妙地借助珠子之间的磁力,循着尿道的弧度,将所有磁力珠全部取出。术中再次C臂透视后,确认体内珠子被全部取出。整整155颗!在小羽的尿道和膀胱里呆了3天之久。“患者整个膀胱里充满了大量的脓性分泌物,膀胱壁黏膜充血、水肿、糜烂,接近穿孔状态,若是再晚些手术,穿孔后果更为严重。”王霖说,小羽术后三天,排出的尿液就比较清澈正常了,术后又继续进行了抗感染治疗以及进行心理宣教。

小磁珠,大麻烦

无独有偶,1个月前,6岁的豪豪(化名)误服了2颗磁力珠,当时没什么不舒服,父母也没在意,以为磁力珠能随大便排出。

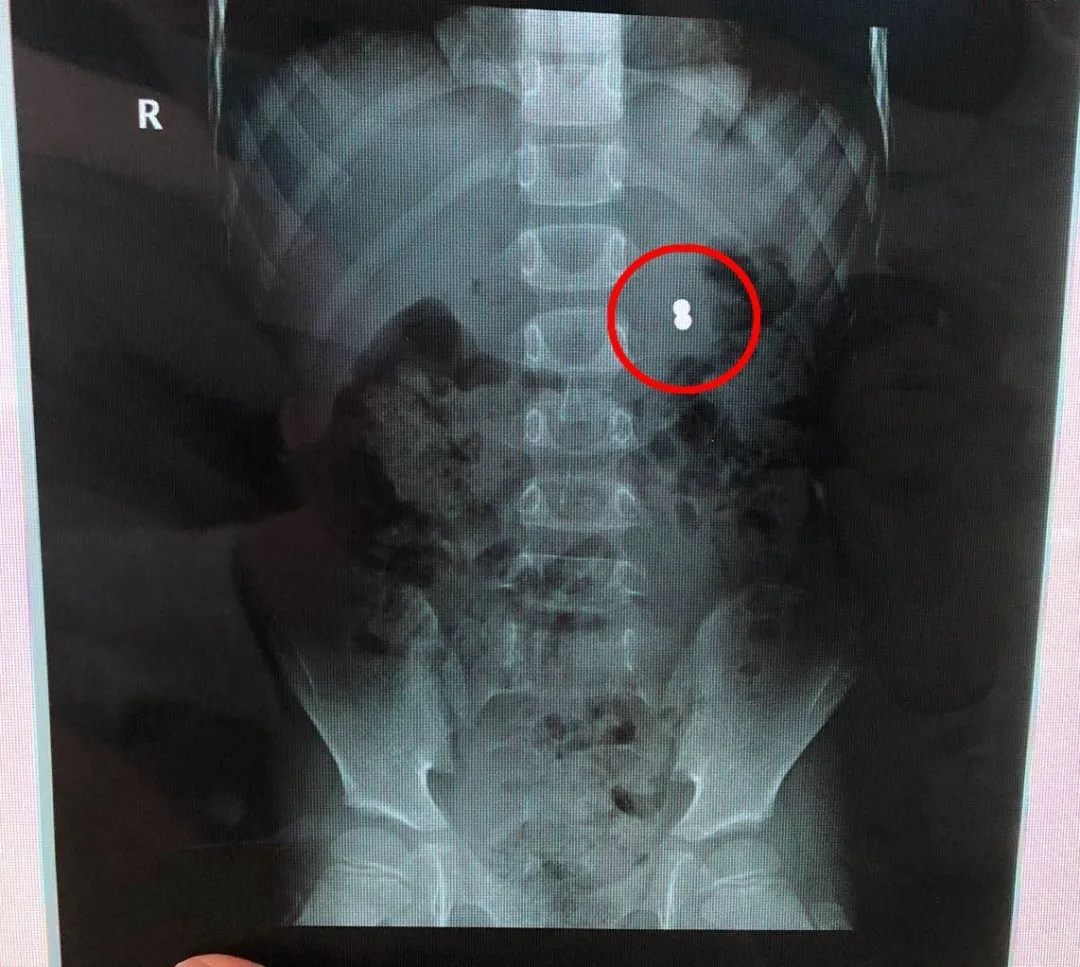

谁知,半个月过去了,磁力珠不但没有排出,豪豪还出现了恶心、呕吐、腹痛症状。当地医院腹部CT提示:两个并列的磁力珠位于胃内。但由于当时豪豪的消化道症状很快消失了,父母也就没有在意。

又过了半月,磁力珠仍未排出。父母带着豪豪再次到医院检查,腹部立位片见左上腹异物,胃镜下发现只有一枚磁珠嵌顿于胃体大弯皱褶处,另一枚相邻的磁珠可能已经穿透胃壁进入腹腔,加之周围粘膜充血、糜烂、水肿。这意味着费尽艰辛也许只能取出一枚,另一枚可能在内镜下无法窥及,还可能出现磁力珠在术中脱落进入腹腔及胃穿孔大出血的情况。在得知孩子的情况需要外科手术解决后,父母带着豪豪来到省医,希望能尽量通过内镜取出,减少痛苦。

B超提示:两颗直径均为5mm的磁力珠相邻排列,一颗磁珠在胃壁粘膜层肌层嵌顿,另一颗磁珠已穿破了浆膜层,且浆膜层已粘连包裹显示不清,周围大网膜水肿、粘连。

面临上述情况,消化内镜和内镜麻醉医师组进行了详细的术前病例讨论,分析了出现出血、穿孔甚至外科急诊手术的可能,提前安排可能用到的一切器械。同时,小儿外科也做好了随时急诊手术的准备。

3月25日9时30分,省医消化内镜中心一号操作间内,手术正式开始。检查发现,患儿胃体上部大弯侧1cm大小粘膜隆起伴水肿,质脆易出血,顶端糜烂,粘膜凹陷处见一枚磁力珠外露,与周边组织粘连嵌顿,三角刀切开粘膜至肌层,第一枚磁珠充分暴露,用五爪钳顺利取出。再次进镜,发现第二枚磁珠由于长时间的下嵌,位置过深,镜下无法视及,只能再次剥离周围组织,使第二枚磁珠也展现在内镜画面中,几经艰辛,灵巧的五爪钳准确抓取,最后使用四枚钛夹夹闭创面,术中全程无出血!

两颗磁力珠被顺利取出。

家长一定要注意!

“临床上,经常收治吞入或下体塞入异物的患儿。” 王霖说。学龄前的孩子最容易吞食异物,如电池、纽扣、磁力珠、耳钉、硬币、水生球等,造成窒息、消化道(如食道、胃、肠管等)穿孔、肠梗阻等,尖锐硬物通过食管时还有可能刺穿位于食管后方的大血管造成生命危险。而青春期的孩子往往出于对身体的好奇,会将环状东西套在生殖器上或将各种异物塞入下体,有磁力珠、铅笔芯、铁丝、棒棒糖棍等,甚至有很多孩子因为害怕不敢第一时间告知家长,造成不可挽回的后果。

“如果发现孩子吞食异物或往下体塞入异物,首先要做的是及时前往医院处理。”王霖提醒:若家有学龄前的孩子,家长们要将易吞食的物品或易呛食的食物(花生、黄豆等)放在安全且够不着的地方,并仔细检查孩子的玩具和食物,以防意外发生。若家有处于青春期的孩子,家长和老师们都要注重生理和心理辅导,不遮掩、多沟通,跟孩子讲明白好奇的地方,减少此类情况发生。